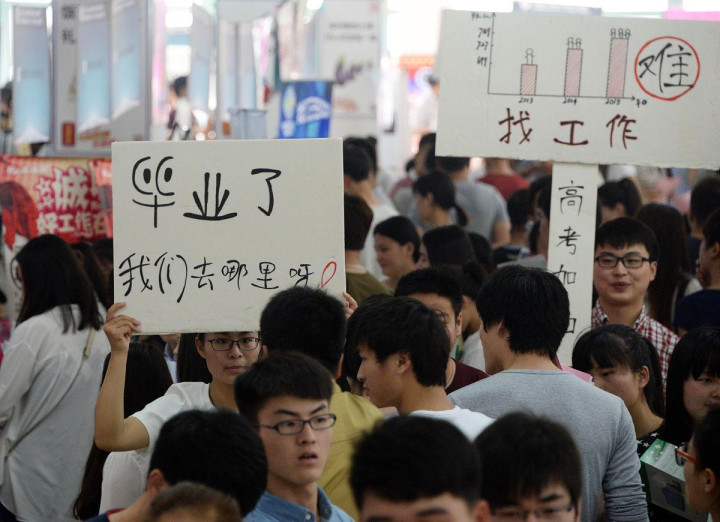

当海口市龙华区发改委的招聘公告将研究生月薪明码标价为3000元时,这个数字瞬间点燃了舆论场。寒窗苦读二十载的硕士们,为何在就业市场遭遇如此定价?这究竟是特例还是普遍现象?在高等教育普及化的今天,我们是否该重新审视学历与薪酬的关系?

事件聚焦:海口临聘招聘引发的学历价值争议

龙华区发改委等单位的招聘公告显示,临聘人员薪资标准为本科2700元、研究生3000元,且注明"含个人缴纳五险一金"。扣除社保后实际到手仅2200-2500元,这一数字甚至低于当地公办学校临聘教师待遇。招聘方回应称"按临聘标准执行",强调与在编人员体系不同,但公众的质疑声浪未息。

争议的核心在于学历价值的衡量标准。当研究生教育从精英化走向大众化,文凭的稀缺性被稀释已成事实。但将硕士学历与3000元月薪直接挂钩,仍然冲击着"高学历等于高收入"的传统认知。这种认知冲突背后,是就业市场结构性矛盾的集中爆发。

学历贬值的三重冲击波

高校扩招的蝴蝶效应正在显现。教育部数据显示,2023年研究生招生规模较2013年增长约80%,而同期应届生平均起薪涨幅远未跟上。经济学中的稀缺性原理在此得到验证——当高学历人才供给过剩,文凭的市场价值必然下降。

教育产出与产业需求的结构性错配同样突出。龙华区资金与资产服务中心等岗位要求"初级会计职称"等专业资质,却仅提供3000元月薪。新东方《2025中国大学生就业报告》显示,文科硕士就业满意度最低,反映出学术型学位与应用型岗位的匹配困境。

体制内的雇佣双轨制加剧了价值落差。海口市在编硕士起薪约6000元,是临聘人员的两倍。人社部《机关事业单位编外人员管理办法》明确将临聘岗位定位为"辅助性、替代性"岗位,这种制度性区分造成了同工不同酬的普遍现象。

研究生群体的生存实录

某211院校行政管理硕士投递200份简历后选择海口临聘岗位:"看中工作稳定性,备考编制期间过渡"。这种"骑驴找马"的心态在受访者中颇具代表性。

海外QS100高校金融硕士的遭遇更显残酷:在私募机构实习半年未留用,"HR直言更看重CFA证书"。这反映出市场对实操能力的重视已超越学历光环。

双非院校材料工程硕士的转型案例则提供另一种可能:凭借实验室技能直接进入新能源企业担任技术员,实现知识变现。三个案例共同勾勒出当代研究生的就业图谱——理想与现实的激烈碰撞中,有人妥协,有人突围。

破局之道:从学历崇拜到能力认证

认知升级是首要任务。必须破除"学历=高薪"的线性思维,建立教育投资回报率的动态评估体系。研究生学历不应被视为终点,而是终身学习的起点。

技能叠加成为关键策略。数据分析、Python、新媒体运营等硬技能正在重塑就业市场。海口事件中,持有会计职称的应聘者显然比仅有学历者更具竞争力。

赛道转换可能打开新天地。海南自贸港建设催生的跨境电商、碳交易等领域存在人才缺口,这些新兴行业往往更看重实际能力而非文凭标签。人社部"职业技能提升行动"等资源为转型提供了政策支持。

结语:在文凭与能力的天平上

海口事件像一面镜子,照出高等教育大众化时代的就业真相。当学历的通货膨胀遇上市场的理性定价,唯有将文凭转化为解决问题的能力,才能在职场竞争中赢得主动。正如一位应聘者所言:"先站稳脚跟,再寻找跳板"——这或许是最务实的生存智慧。